吴海舟

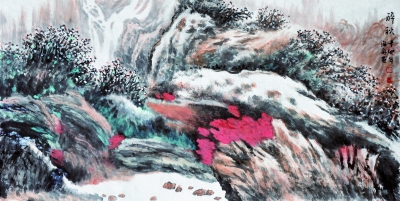

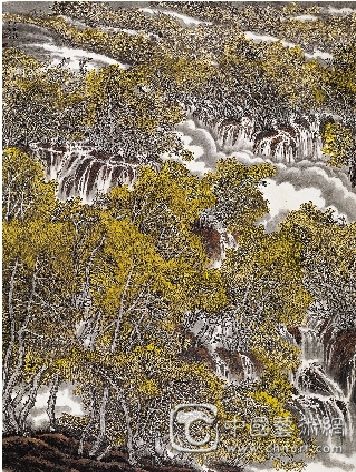

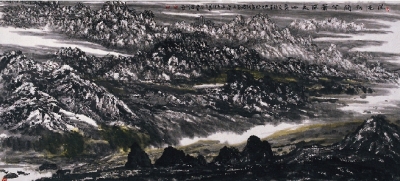

吴海舟作品

吴海舟作品

吴海舟作品

吴海舟作品

吴海舟作品

吴海舟作品

吴海舟原籍湖南黄梅,现为总参师职干部,大校军衔,军旅画家。Cdn-wwW.2586.wANG现任中国长城书画院常务副院长,兼任国务院三峡建设委员会中国三峡画院副院长,《名家画苑》副主编,石家庄经济学院艺术系客座教授。从戎数十载,始终情系翰墨。中央美院深造后又进入北京画院高研班学习,师从王文芳、杨延文、周韶华,对中国山水画不断地进行深入研究和学习。多次受到李宝林、冯今松先生的指导,作品多次入选全军和全国中国画展并获大奖。2006年、2007年受邀参加由文化部、中国美协艺委会组织的 “中国画,画中国” 走进西藏走进四川写生采风活动。多幅作品被钓鱼台国宾馆、中央电视台、中央党校和国外友人收藏。作品多次在《人民日报》、《解放军报》、《美术》、《美术博览》、《国画家》、《名家》、《科技大观园》、《中国书画报》、香港《当代书画》等报刊发表。中央电视台《美术星空》、《综艺快报》等栏目进行了专题报道。出版有《中国当代书画·吴海舟》集。

吴冠中在谈到绘画的美时,留下这样的名言:美感,往往像触电一般立即予人以反应,看画本来是一目了然的,当人们未及细辨画里情节,很快便能直觉地区别作品的美丑。纵观吴海舟山水画的艺术品位,往往能产生这种感觉,其实这也是他人生素养积淀的写照。他是中国人民解放军总参某部的师职干部,大校军衔,但他出生农家,因家贫而辍学,放过牛,学过木匠。当兵后当过战士、班长、排长和连队基层干部。在部队读完大学后,调到部队机关工作多年,还做过几年新闻工作。丰富的生活历练和学识,对他理解社会、理解大自然、理解文学和哲学、理解艺术和人生,形成了独特的视角,对他的审美理念与意趣的自主选择,产生极大影响。现在他的画作逐渐被业内关注,这应该看做。

也许是出生农家,吴海舟很喜欢画田园山水。

他的许多作品真情描绘山野乡情、烟雨人家、小桥流水,回荡着远年陶翁世外桃源的余韵,这些作品在天然中折射出古典的诗情与浪漫。他很喜欢描绘西部山水。雪域高原的沉静与悠远,古塞大漠的辽阔与雄奇,黄土高坡的苍凉与古朴,大河惊涛的呐喊与轻吟,都幻化成一幅幅动人的图画。在西部山水的创作中,他把古典山水画中的点、线、面打散,重新构建,组成一种既传统又新颖的艺术范式。

传统在吴海舟的绘画里更是创造的基础,吴海舟继承了石涛、石溪的艺术特点,多以线入画,在皴擦点染中,灵动而率真,苍古而秀润,浓淡渗化,润枯相生,造成画面幻化而奇特的效果,为作品平添了许多虚静与神秘。

在形式美感上,他博采众长,兼容中西,在自爱厚积的基础上,演绎成自己的个性语言。他多采用平面构图,作品中十分重视气与势,并赋予动感;十分重视留白,实白生静,沉稳而肃穆,虚白生动,气质淳化,笔简墨淡,飘逸而飞腾。在强烈的对比中,使画面空灵而自然。他还使可视意象脱离现实的逻辑性,使其更具现代审美情趣。在色彩的处理上,吸收了西画的一些感觉,使之成为心象之色,有感而发,奇伟瑰丽,带有浓重的东方精神意味。因此海舟山水画的图式脱俗而多变,色彩明丽而生动,洋溢着生活的动感与激情。吴海舟运笔严谨而不失洒脱,线条流畅而秀健;笔墨凝重而粗放,蕴含细腻而明快。这可谓是吴海舟鲜明独特的艺术语言,这使他的作品在突破前人的基础上具有了很高的写实性和更为丰富的艺术表现力。

明末清初僧人朱耷(八大山人)是我国传统画家中进入抽象领域最深远的探索者。凭黑白墨趣,凭线的动荡,透露了作者内心的不宁与哀思。他在具象中追求不定型,竭力表达流逝之感,他的石头往往头重脚轻,下部甚至是尖的,它是停留不住的,它在滚动,不停地滚动!他笔下的瓜也放不稳,浅色椭圆的瓜上伏一只黑色椭圆鸟,再凭与鸟眼的配合,构成了太极图案式的抽象美。一反常规和常理,他画松树到根部偏偏狭窄起来,大树无根基,欲腾空而去。一枝兰花,条条荷茎,都只在飘忽中略显身影。加之八大山人多半用淡墨与简笔来抒写,更构成扑朔迷离的梦的境界。

20世纪上半叶的中国画坛基本存在几种思潮:复古主义,强调传统的不可动摇性;引进19世纪末20世纪初西方现代艺术流派,追求表现艺术家自我内在精神,反对具象造型,走所谓纯艺术道路。然而20世纪中国画坛的主流仍然是以徐悲鸿为代表的现实主义,形成了享有盖世之誉的徐悲鸿学派,这个学派坚持走现实主义艺术道路,借鉴西方艺术之长,继承和发展民族绘画优秀传统,融中西艺术成就于一体,开中国绘画新境界。吴冠中在《魂与胆》中说:李可染在写生中创作,他是中国传统画家将画室搬到大自然中的最早、最大胆的尝试者。无疑,吴海舟深得上述各位方家大师之道。

著名画家董欣宾在长期的绘画创作实践中认识到,要再造中国绘画的时代风采,除了技巧、材料和工具的更新外,更需要从哲学的高度来解析和重构中国绘画美学的逻辑体系。他提出的“零”美学理论,便是一个有创见的、中国画形式批评的“方法论”。

所谓“零”美学,即在画面构成中,先打破“等于零”的平衡势,然后设法化不平衡为绝对平衡。这一理论实际上包含了传统绘画美的所有范畴:疏密、开合、简繁、黑白、张弛、奇偶、虚实、顾盼、藏露、表里等等。他画树,在传统的“石分三面,树分四枝,前后左右”的法则基础上,大胆提出自己画树的理想范式:树分四枝,伤、残、生、死。这一命题把树在空间意义上的自然属性,升华到了时间意义上的有血有肉的、有情感的生命形态,它们在构成上的呼应、穿插、顾盼、扶持,所呈现的正是画家对自然生命唯美的礼赞。

吴海舟的山水画,画面大多偏于大幅,往往选取深山老林或临流故宅之类,穿插巨石瀑布,引人入胜。他特别注重意境的营造,并极力避免因游戏笔墨而造成内涵上的缺失与异化。无独有偶,吴海舟的作品多为写生后的创作,他所捕捉的是生活中的灵感,不重复古人,不重复今人,也力求不重复自己。他的画不俗中通俗,使人读后产生许多联想与共鸣。数十年戎马倥偬,在不同年代、不同环境接触到同一题材时,会有演进或转化,这是事物发展的必然规律,保持原貌原汁原味是他创作山水画基本的哲学原则。一如他的《暮霭墟里烟》用苍劲老辣的笔墨,皴擦出临水的山石与杂树,用积墨法书写和点染出江岸的瓦房,远树云烟穿插其间。读后,那种“日暮孤山远”的感觉油然而生。他的《琼峰玉宇》画的虽是一幅新疆雪景,但用淡墨线条写出雪树数株,用酞青兰烘染天空,衬出雪山的苍茫;用湖兰染水,突显整个冰雪世界的纯洁与宁静。读后,使喧嚣的心灵得以宁静和净化。

在当今中国画艺术已经多元互补的格局中,他从纵横发展历史态势中,很清醒地认识到自己所处的地位。所以,他格外注意对传统和现代之间纵向发展的全面关照。这样,努力做到兼容并蓄,使自己的艺术个性得到张扬。因此他的山水画具有比较鲜明的个人特点,观他的画既好斗又和善,既尚武又爱美,既蛮横又文雅,既刻板又富有适应性,既顺从又从不甘任人摆布,既忠诚不二又会背信弃义,既勇敢又胆怯,既保守又善于接受新事物,而且这一切相互矛盾的气质都是在最高的程度上表现出来的。他的山水画秀而不薄,灵而不佻,雅中带苍,润中见老,理法兼重,笔致纵恣,别具一格,章法结构在不完整中求完整。说是笔墨,更是肌理,潇脱而清晰,生动而自然,质感朴憨中尽现灵韵,而他本人就是属于那种有精神、有思想、有观点、更有丰富实践的国画家。

吴海舟在全国政协委员、享受国务院津贴特殊贡献专家、中国美术家协会理事、中国美协中国画艺委会委员、北京画院艺委会主任杨延文工作室进修多年之后,开始了游历名山大川的生活。

“读万卷书,行万里路”便是他的座右铭。他不仅上黄山、登泰山、爬华山、去张家界,而且徒步只身走进长江三峡,行程近千里。特别是最近几年,他加盟“中国画,画中国”全国性的大型采风活动,广游海内外名山大川,无论是辽阔的中原、秀丽的江南,还是荒莽的塞外、迷蒙的关外,无不留下他的足迹,行程近两万公里。名山大川,熟于胸中,人走不到的地方,几笔丹青却能走到。“道通天地有形外,神入风云变幻中”。中国画艺术讲究的是悟道、嬗变,本立道生。吴海舟勤奋、犀利而睿智,纵观他的山水画,占满舞台,不施脂粉,更无化妆,一如京戏的清唱;尖峰如冠,苍松如弓,里里外外磊磊落落,似五脏六腑山水冲天,如家国春秋融合天地,隔绝外界自成一统,一切生命者在滚动……周遭的笔墨纸砚沉郁而自如,那应当是吴海舟的精神所在。无可置疑,那些永远流动在画坛的山水,留下的呼吸当与浩荡的清风同在。