年画,曾寄寓了中国人对未来一年的愿景。在春节前夕,于特定的时辰,通过约定俗成的仪式,将不同的年画张贴到特定的位置,把新年装点得一派喜庆。但随着物质基础、生活方式和精神系统的改变,年画渐行渐远。然而它从未消失,因为我们从未丢弃生活的热诚和希望的信念。

岁末是中国人等待的时光交结—在终点到达之前看一眼风起云落的过往,在宿命降临之前带一把风霜的剑出发,在“周而复始”一语成谶之前,将所有关于害除福凑的希冀、关于圆满高昂的信念,全都孤注一掷地堆积为一次狂欢—年。而这场狂欢中最抢眼的面具,便是年画。门楣窗棂、户牖厅堂,无一例外地张扬着,用艳丽的笔调涂抹上理想主义的色彩,一泻而出的全都是愉悦。五色之间的年画不是点缀了年,而是欢腾的“年”本身。

年味

年,实在是中国人一种伟大的创造。它的意义对于古人,比起现代人重要得多,也深切得多。

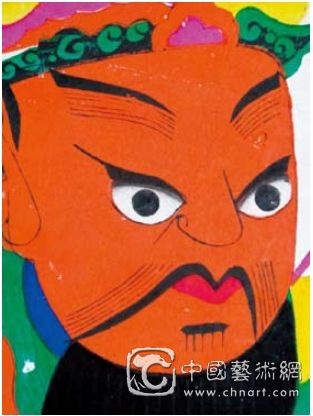

直接彩绘于门上的年画。cDn-wWW.2586.wANG秦琼、敬德是唐初屡建奇功的将领,民间传说唐太宗因受孽龙阴魂所扰,

秦琼、敬德请命戎装持械把守宫门,鬼魅才不敢近前。王不忍二将辛苦,着丹青手绘其画像贴于门前,

王从此安宁。于是此二像成为中国最受欢迎的一对门神。

岁月的转换在古人的生命中可以清晰地被感知到。每逢年的来临,心中油然生发的是对未知的新的一年幸福的企盼,以及对灾难与不幸的回避。一方面,着力地去用比平常生活丰富得多的新衣和美食,使生活接近理想;另一方面,又大事铺张地以吉瑞的福字、喜庆的楹联,和画满心中愿景的年画,把理想布满身边。再加上灯笼、祭祖、祭灶、年夜饭、鞭炮、空竹、糖瓜、吊钱、窗花、迎财神、拜年、压岁钱等风俗性事物与事项,将岁时营造成了一个美好的、特殊的时空。而年画,为了满足殷实与丰足的年心理需要,所呈现出来的画面总是饱满与红火的。画中所有人物都面含笑意,孩童个个健硕丰腴,人人新衣新裤。大量的吉祥图案,如各种具有祥瑞含义的动物、花卉、瓜果、物品、暗八仙、紫气祥云等,被一样样地添加在画面上。而并不担心这些蜂拥而上的吉祥物彼此无关,因为这种一再被强化的吉庆才是人们对年的愿景。而年画艺人也依据民间约定俗成的涵义和巧妙的手法,将这些密集的形象和谐优美地组合在一起。于是使年画在美好愿景之外,也具有一定的装饰性,其中的想象力和内涵并不逊色于西方绘画的各种主义。

面对年画,人们可以直观自己心中的想象。一切对生活的热诚与信念,比如生活富足、家庭和乐、仕途得意、生意兴隆、人际和睦、老人长寿、小儿无疾、出行平安、诸事顺意等等,都在年画上。年画是理想主义的图画。不管画中有多么真切的生活场景和细节,无论是神道护佑,还是喜乐融融的日常生活,它所展示的却是一种理想主义的形象世界。特别是在送旧迎新的日子里,这些年画就分外具有感染力,给人们平凡且并非事事顺遂的生活带来安慰、鼓励、希冀,为年助兴,也是为生活助兴。

年画的另一层年味在张贴上。春节前夕,人们将房宅打扫干净后,张贴年画、对联、门签。

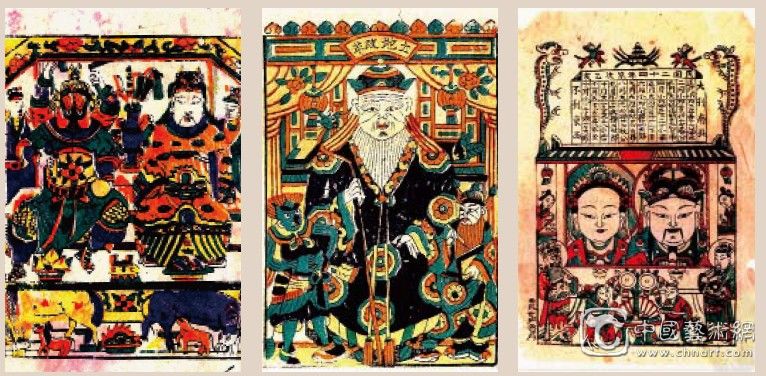

陕西凤翔木版六神画。从左至右依次是财神、仓神、井神、牛马神、土地神、灶神。

这中间,有的神今天依然是人们孜孜以求的,而在过去,每一位都与人们的日常生活息息相关。

年画的张贴,比如灶王、财神、门神、各种纸马等都有各自的张贴时间。而且在不同地点(一道门、二道门、房门、影壁、仓房、窗旁、炕围、神龛、马厩等)及张贴的具体部位和内容也有约定俗成的要求。院外大门一般贴秦琼、尉迟恭等成对的武门神,以降妖除魔、保家镇宅;院内堂屋门贴天官和状元等成对的文门神,迎祥纳福、加官进爵;寝室门上多贴以童子和仕女为题材的门画,内容多为抱瓶、采莲、佛手、仙桃,表示子孙繁衍、福寿无边。贴门神的过程也很有仪式感,岁末,先将房宅清扫,晚饭之后才贴门神。门神要贴成“脸对脸”,门神的脸必须向着开门的方向,不能向着角落,贴的时候口占吉语。四川那边,在贴秦军、胡帅时要点一滴鸡血和粘根鸡毛在上面,血要点在秦军、胡帅的帽子上。当地人说,这样门神就更灵了,古怪妖精都不敢进门。

年画便是在这样那样的内容和仪式上强化着新年的意义,营造着浓浓的年味。而当年画所依存的物质基础、人们的生活方式,以及精神系统发生改变时,它的命运也在改变。

变迁

一年又一年,比起满街圣诞树、白胡子老人、长袜礼物的圣诞节,大多数人已经习惯了逐渐淡薄的春节。已经不需要特地去采购新衣,也不再动手制作一大堆点心、美食来储备新年拉家常、待客、送礼。春联还张贴一下,而年画,那种一家人喜气洋洋地张贴年画的美好景象似乎成了永久的回忆。

四川张贴于二道门的文门神,状元郎一手执如意,一手捻花,寓意吉祥如意,富贵平安。

在众多的传统文化遗产中,那些属于日常生活的衣、食、住等必需品还可以继承传统或推陈出新,并为现实生活年画,尽管在千年民俗中从内容到形式一直代代传承,但是,在工业革命之后至现代全球化生活方式地猛烈冲击下,它被贴在门、墙上最普遍的功能已不再适应现代生活的需求。

房屋格局与一百年前,甚至是二十年前已极大不同。中国传统民居具有庙寝合一的性质、神人共居的观念。作为娱乐、生活、休息的场地,居室的门、窗、灶、中堂、炕、牲口棚、仓等的墙壁门面的显眼处都成为年画的舞台,甚至桌罩、橱门也不放过。而西化的现代居室早已不适于也不可能大范围地酝酿中国的文化氛围。比如门画,多为一对,适合张贴于双扇门,而现在的门,包括许多豪宅别墅,连正门在内,都是单扇的。而且许多门外是防盗门,更不适合贴门画。斗方之类,虽是单幅年画,往室内某扇门或墙上糊,也不合适。相对好的化解之法,是将装裱好的年画悬挂在居室中,当作艺术装饰品。

西化的现代居室已不可能大范围地酝酿中国的文化氛围,双扇门画也不再适应现代的单扇门,

将年画装裱好悬挂于居室中许是较好的化解之法。但决定年画命运的,不是这些,

而是人们的精神系统的改变。

居室的改变只是物质基础的改变,决定年画命运的是精神系统的改变。年画在从传统到现代的过程中为什么渐行渐远,那或许应该是因为人们对生活的信仰发生了极大的改变。年画在过去不单是作为“画”,而更是“贴年画”这样一种具有一定仪式性的民俗活动,也是一种令人不能冒犯、心怀敬仰的“神符”。在特定的时间,把特定的年画张贴在特定的位置上,作为一次郑重其事的“活动”,让身处其中的人悉心安排,且念念不忘、子孙传承。传统的“祈福”与“喜庆”是单纯、直白而专注的,人们在张贴年画的举动中所心怀的虔诚是小心翼翼的;而现代年画的选择更直接地关注其装饰功能—无论是选择年画、月份牌、年历、挂历,或是选择不贴年画。不再把年画传统的“迎福驱邪”郑重其事,不再是心底天然而冲动的信仰。而现代社会所给予人们的西方教育、高科技手段、解决问题的科学途径或人事经验等,使人们似乎再也没有那么多不能承受的命运、无法解释的困惑需要孤注一掷地倾泻。年画里的镇宅、高升、纳福、发财、平安、子孙延绵等,虽然依然是现代人所希望的,只是现代人不再把希望单纯地寄寓在一张图画上了,而更直接地采取各种似乎更有效的、实际的方式去实现愿景。一件艺术品之独一无二的原因在于它是每个人心中的神,是一个有着自己丰富所指的符号,是自己的神话,而不是一件可一可二,可你可他,可有可无的光鲜的装饰品。我们现在这个时代,你可以说它不知敬畏、利欲熏心,也可以说它开放自由、高效实际。对于年画渐行渐远的命运,这里没有任何一个突兀的肇事者,而更像是一场顺水推舟的变迁。

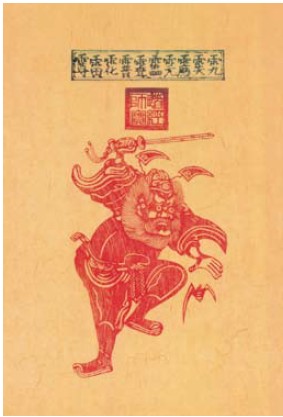

尹琪先生尝试恢复的北京年画《道经师宝》。此图原画为黄表纸和朱砂印制,

此次复制用近似色皮宣。图中钟馗扬剑过顶,举足伸手捉一蝠。

画面上首横刻“九天应元雷声普化雷尊”十字,是以雷声震慑诸灾害之符箓。

传承

年画里的“福寿绵延”,或许是一句过于无边无际的祝福。然而祝福总是必须要的,怀揣心愿,才有依傍,才能看生命如此欢乐。文化精神和气韵的流变是有生活基础的,没有了生气勃勃的生活之流的滋润,保护难免流于形式,遗产离绝唱也就不远了。所谓“保护”,并不是把它固定在某个历史的时空点上,而是承认、理解、重视文化遗产自身的自然变化。年画也如此,从来没有人能够以一己之力帮助年画走上任何一段旅程,我们只是记录与描述在一次次的柳暗花明中它的悄然应变,而从未丢弃的是与之相依为命的生活和生活态度。年画虽然淡出现代城市的居室,但它从未消失。给本文提供帮助的尹琪先生便是一位年画收藏者和推广者、创新者。他自称“传统文化搬运工”,将年画从过去的生活搬运到现代的生活,却从不以“身负使命”自居。在前两年的岁末,尹琪先生依次在北京什刹海边作了主题为“门神”和“钟馗”的两次年画小展。今年,他希望将脚步迈向更广阔的空间,探索年画推广的新形式。在本文写作的同时,尹琪先生利用业余时间,在做着已经消失的北京木版年画的恢复工作,且已经尝试制作出了《道经师宝》钟馗年画。年画从传统走到现代,途遇社会变革、政治干预,经历了从心怀虔诚的手工制作,到工业印刷的粗制滥造、现代生活方式的冲击、寻根热潮的眷顾等等。在时间的旅行中,年画由传统到现代,那些变动着的在每个时代中对不同主题的青睐、对不同运作方式的适应则恰恰彰显出年画作为一种民间艺术的顽强活力和强大的应变能力。

年画之所以在蹉跎起落后仍然能够被人拾起,究其根本,还是因为它最大程度地负载了所有关于“年”的记忆和期待。与其说我们在思考“年画”对于现代的意义,不如说是“年画能够走到现代”这样一种一脉相承的未中断性对于现代来说是一种抚慰:是这样一种脉络本身让我们看到了自己从未丢弃的,关于生活的热诚和关于希望的信念。